中国名称的溯源——厚德载物的文明坐标与福泽八方的天下观

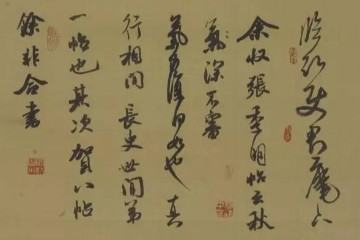

在中华文明的长河中,“中国”二字承载着独特的文明密码。当我们追溯其本源,何尊铭文上“宅兹中国,自之乂民”的镌刻,犹如穿越三千年的文明回响,揭开了这个伟大国度命名的神秘面纱。

“中”的文明密码:从测影之杆到德性标杆

“中”的甲骨文形似一根直立的木杆,《周礼·考工记》记载,周代匠人以“槷”(即木杆)测影定方位,这根看似简单的杆子,不仅是丈量土地的工具,更逐渐升华为文明的尺度——它是判断礼法正邪的标准,是衡量德性高低的标杆。

在中华文明的认知里,“中”代表着中正之道,既蕴含着对空间秩序的精准把控,更延伸为对天下万国文明德性的审视维度。

正如匠人以木杆校准城墙的垂直度,中华文明亦以“礼义廉耻”“仁政德治”为杆,观照四方诸国的国法是否合于正道,文化是否趋近文明,德性是否符合天理。

这种“以中为尺”的智慧,不是武力征服的借口,而是文明自省的镜鉴,彰显着中华文明对和谐秩序的终极追求。

“中国”的空间哲学:天下之中的使命担当

洛阳,这座被《周易》推演为“天下之中”的城市,成为“中国”最初的地理坐标。

周成王遵循武王遗志营建成周,在何尊铭文中昭告天下:于天下之中建立都城,以最完善的制度治理万民,做四方的表率。

这种选址逻辑,不是简单的地理中心论,而是蕴含着“执中守正”的政治哲学——居中而治,方能均衡四方;厚德载物,才能凝聚万邦。

从武则天定都洛阳国号为“周”,到历代王朝以中原为文明核心,“中国”始终以天下之中的自觉,承担着辐射文明、教化四方的使命。

这里不是封闭的权力堡垒,而是开放的文明枢纽,如城头飘扬的旌旗,向四方传递着礼乐教化的光芒。

厚德载物的天下观:超越疆域的文明对话

中华文明对“中国”的理解,从来不止于地理疆域,更在于文明认同。

周代分封诸侯,以宗法礼制联结天下;

汉代击退匈奴,赐姓和亲化干戈为玉帛;

唐代天可汗制度下,胡汉共融各安其俗;

郑和七下西洋,播撒和平不掠寸土……

这些实践印证着“中国”的真正力量:无需武力征服,只需德化四方。

儒家倡导的“远人不服,则修文德以来之”,在何尊铭文里早有先声——武王克商后不事扩张,而是以“中国”为文明原点,吸引万邦来朝。

这种“福泽八方”的天下观,与亚历山大帝国的极速崩塌、罗马帝国的武力扩张形成鲜明对比。

土地和人口,金钱和能源,从来都不应成为战争的借口。

如同钱学森所言:“风气之重甚于经济”。

中国文明之于每个中国人骨子里的深刻洞见:道德文明的厚度,才是长治久安的根基。

古今映照:文明标杆的当代启示

回望历史,那根立在洛阳城的测影木杆,早已升华为中华文明的精神标杆。

在全球化时代,“中”的智慧启示我们:真正的大国气象,在于以自身的文明德性为尺度,践行和平发展的理念,而非恃强凌弱;真正的强国之路,在于以“厚德载物”的胸怀,为世界提供和谐共生的中国方案。

从何尊铭文的“宅兹中国”到新时代的“人类命运共同体”,中华文明始终以开放包容的姿态,书写着“中”的当代篇章——那不是唯我独尊的优越感,而是“各美其美,美美与共”的文明自觉。

当我们抚摸何尊上斑驳的铭文,触摸的不仅是青铜的温度,更是一个文明的精神脊梁。

“中国”之名,始于地理之“中”,成于文明之“中”,终于天下人民“心”之“中”。

这是对“中”的千年诠释,更是对“厚德载物,福泽八方”的永恒承诺。

在岁月的长河里,这根文明之杆始终矗立,丈量着历史的经纬,指引着人类走向更具德性的未来。

作者:小巫

声明:本站可能有部分文字及图片来源于网络,转载目的在于传递更多信息,不代表本网赞同其观点或对其真实性负责。转载内容仅供学习、交流使用,不具有任何商业用途,版权归原作者所有,内容为作者个人观点 。本站做为网络服务提供者,对于用户上传内容不构成参考意见或任何投资及应用建议,如有问题请及时联系我们以作处理,及时删除。个人发布虚假信息或产生侵权责任由发布信息个人承担相应法律责任。本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。